Ce faux film de zombies est un vrai film de zombie : tout le monde a l’air dans le coma, avec un rythme qui oscille entre atonie et somnolence.

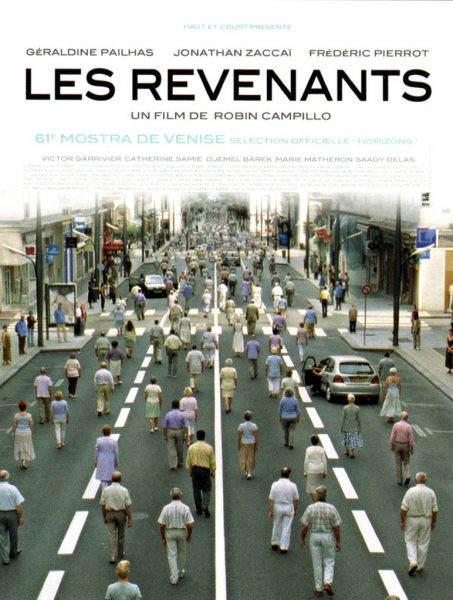

L’argument : l’espace de deux heures, un matin de printemps, des morts de ces dix dernières années reviennent à la vie. Ils sont soixante-dix millions, nous dit-on à un moment. Ils sont tout habillés, tout frais, à peine légèrement ensomeillés. Ils poussent la grille du cimetière et partent pour une virée en ville, comme des grands bancs de poissons blancs (l’affiche, graphiquement très chouette). Dans une ville de province abstraite, nous suivons les étapes de leur retour. La croix rouge les prends en charge un premier temps, puis on renvoie les morts dans leurs familles.

L’idée de faire un film de zombie à la française (Romero meets Rohmer – ho ho ho), avec dialogues brechtiens, acteurs plus ou moins décalé et pouls ralenti me paraissait plutôt marrante. Sans compter que traiter sérieusement un pitch aussi absurde promettait de franches tranches de rire grinçant ou d’horreur glaçante. Ca c’est pour le fantasme. La réalité est vachement plus terne.

Le synopsis vous ment : la promesse de faire un film sur la mort, sur les morts et les vivants, etc., n’est jamais tenue. Le réalisateur l’avoue dans une note d’intention, présente au making of, mais pas du tout transparente dans le film : tout ça n’est qu’une métaphore du deuil. Le spectateur lui en sait gré, qui doit se taper une heure d’action empâtée avant de saisir les points communs de toutes les familles accueillant un revenu : elles n’avaient pas fait le deuil de leur proche. Leur place les attendait, encore chaude, dans les foyers et dans les coeurs. Personne ne les avait oublié, personne n’était prêt à les laisser partir. Et ce retour leur permet d’essayer de reprendre une vie normale.

Le parti pris est un chouia malhonnête et justifie mal, il me semble, une telle grandiloquence dans la mise en scène. Ca revient à poser comme cas général un cas particulier. Ca expurge de la mort d’à peu près tout ce qu’elle a de vital. Ca met la problématique entre parenthèse. Une fois l’action lancée, plein de questions assaillent le spectateur, auquel l’avalanche de détails techniques, froids et scientifiques, ne vient jamais répondre. Pourquoi personne n’est-il en colère contre les morts ? Pourquoi personne n’en a-t-il peur ? Pourquoi ont-ils une apparence aussi lisse ? Pourquoi personne ne cherche-t-il à les tuer à nouveau ? Rapidement, les vivants paraissent aussi lobotomisés, aussi endormis que leurs petits camarades revenus.

Tout le film, en fait, est en état de deuil. Le monde entier est défoncé aux antidépresseurs. Si quelque chose bouillonne encore au fond de la cuve, rien ne parvient plus à la surface. « J’étais fatigué, c’est tout » : voilà le sésame que finit par balbutier le zombie-héros, cette vérité brûlante qu’il cachait au fond de lui. Un peu plus tôt, un médecin supercompréhensif affirme d’une voix monocorde « Vous ressentez de la colère, de la tristesse, de l’espoir, de la culpabilité » à la vivante-héroïne qui le regarde de ses grands yeux éteints. S’il le dit, on doit le croire. Moi j’ai rien vu de tout ça.

Le reste est pareillement clinique. Les trois revenus que l’on suit offrent trois figures du traitement du deuil : celui qui ne se fait pas (mourir pour retrouver l’être aimé), celui qui détruit les liens (rapports au mort trop asymétiques), celui qui finit par se faire. C’est le dernier, c’est le plus beau. Une fois celui-ci effectué, les soixante-dix millions de morts et les milliers de figurants peuvent retourner à leur caveau et disparaître.

On peut penser ce qu’on veut de La Chambre du fils de Moretti, mais sur ce même thème, le traitement frontal me paraît vachement plus sain. Déjà on ne roule pas le spectateur en déguisant son propos, en lui promettant un bout de science-fiction dérangeante qui ne vient jamais (à un moment il y a des militaires et des explosions, on y croit presque, puis non). Et puis on parle vraiment de ce dont on parle, ce qui n’est pas plus mal. Le cinéma-métaphore, ça va bien trente secondes.

Toutes choses étant égales par ailleurs, et nonobstant la conjoncture, on peut quand même se réjouir sur deux lignes qu’un film aussi bizarre se soit fait, et admirer le boulot de mise en scène, vraiment chouette dans le genre frigoriphique. On suivra le boulot de Robin Campillo, maintenant qu’il a fait le deuil de faire un film sur le deuil (à moins qu’il nous fasse un Les Revenants 2… run for your life !).

DVD zone 2, j’arrive pas à trouver le nom de l’éditeur. Le film date de 2004. Géraldine Paulhas, Jonathan Zaccaï et Frédéric Pierrot jouent dedans. Son 5.1 ou stéréo français, pas de sous-titres. Une bande-annonce, un making of.

Fort bavarde (pour le coup) interview du réalisateur ici. Qui est super bon au namedrop. On devrait l’inviter.

Campillo est d’ordinaire le monteur et scénariste de Laurent Cantet, qui a fait L’Emploi du temps (version light du fait divers de L’Adversaire, qui est carrément mieux sur le même récit) et Ressources humaines (récit politique assez désespérant sur le monde du travail).