En 1967, le cinéaste danois Jørgen Leth réalise The Perfect Man, un court métrage en noir & blanc inspiré de l’esthétique publicitaire d’alors. Poétique, étrange, auto référencé et bavard, ce petit film parle du rapport réel / image, de la faillite de l’humain, de son impossible quête de représentation parfaite.

Au début des années 2000, par le biais de sa société de production Zentropa, Lars von Trier organise avec Leth un jeu malsain. Se prétendant fan du film original, il incite son aîné à le retourner cinq fois, suivant cinq faisceaux de contrainte handicapants. Le but avoué de Trier n’est pas de pousser Jørgen à dépasser l’original, mais bien de le parjurer, à échouer dans sa démarche artistique. Faire trébucher le vieux, le pousser à tourner de la merde. Aussi va-t-il utiliser tous les indices tirés de conversations préliminaires pour deviner ce que son aîné ne voudrait faire

pour rien au monde.

Five Obstructions alterne des séquences de The Perfect Man original, des fragments des rencontres entre les deux hommes, des bouts de making of caméra à l’épaule et les cinq relectures sous pression. C’est à la fois un film épatant sur la continuité entre vie et création, et un dévoilement assez émouvant de la méthode Lars von Trier.

Je l’avoue sans honte, après Dogville et des années de fidélité admirative, j’avais un peu laissé filé le Lars, l’écoeurement ayant fini par l’emporter sur la fascination. Ce n’était pas une raison pour passer à côté du discret Five Obstruction, son meilleur film depuis très longtemps, à mon avis au niveau de Europa ou de Kingdom. Et s’il parvient à reconquérir mon coeur, c’est que la violence et la perversion, au coeur du cinéma de Trier depuis le début, n’aboutissent ici sur rien de probant. Se heurtent au talent, à la résilience de Leth qui, en véritable auteur, encaisse les coups, les digère et finit malgré tout par en faire de l’art.

Il est très frappant de voir l’évolution, de segment en segment, des relations entre les deux hommes. A l’annonce de la première obstruction, dominée par une contrainte formelle absurde (pas de plan de plus de 12 images), Jørgen est effondré. On le voit un temps déprimé, errant, comme si on venait de piétiner son château de sable. Puis le film se fait malgré tout, et il ressemble au final de très près à l’original, gardant la même thématique, le même aspect glacé, la distance au sujet.

Voyant ça, von Trier impose, pour le round 2, l’absence totale de recul, forçant Leth à l’exhibitionnisme le plus crado : il tombe en dépression, angoisse, valium, fanfaronnades, puis part tourner dans un bidonville de Bombay le plus mauvais des cinq remakes. C’est à peine un film, il n’y a plus rien de l’original, qu’un grand malaise, une mise à nu de la violence du cinéma, quelque chose de physique et de dégoûtant, comme la séquence finale des Idiots. On est alors chez Lars, tout entier, et Jørgen s’est sauvé. A partir de là s’amorce la renaissance.

Le troisième remake, dont la nouvelle contrainte est « pas de contrainte » est de loin de le meilleur court, accouchant d’une histoire nouvelle, transformant le Perfect Man original en un récit noir en split screen, très libre dans sa narration. Leth a la frite, les tortures lui ont donné le goût de filmer. Il déjà est allé aussi bas qu’il le pouvait et rien ne

l’atteint plus. Sa quatrième version (en dessin animé) aboutit à un gloubiboulga d’images qui n’a plus rien à voir avec la choucroute et ressemble à une copie rendue au prof sans avoir été relue. A ceci près que le travail sur l’image est totalement nouveau, étonnant (techniques mixtes qui seront reprises dans Scanner Darkly peu de temps après).

Le dernier court, plus encore que sur la créativité de JørgenLeth insiste sur l’échec du projet trierien. C’est Lars qui l’agence, à partir d’un texte qu’il fait lire et d’un montage des rushs autour du projet global : mise en abyme alambiquée, totalement redondante et partiellement incompréhensible, ce segment n’a aucun intérêt en soi, et assez peu dans le contexte même.

A force de chercher à tout prix à ce que Leth « fasse de la merde », c’est Trier qui se prend les pieds dans le tapis, qui perd le contrôle et met à nu ses limites.

Lars von Trier a une façon tout à fait particulière de gérer son rapport à la violence dans la création artistique. Il entretient, en particulier, une confusion assez commune et faussement narcissique entre sa personnalité et ses créations, comme un exutoire, une seconde voie pour laisser sortir son obsession de domination.

Dans Element of crime (1984), dont il est complètement absent en tant qu’auteur, la précision, la minutie des formes, semblent encore capables de le contenir en entier. Dans la série télé Kingdom (94 & 97), il intervient en maître de cérémonie à la fin des épisodes pour se moquer des frayeurs du spectateur et spéculer sur les rebondissements futurs. Sa facétie éphémère du Dogme, vers la même époque, lui offre simultanément une stature de théoricien international et une aura de farceur : Breaking the Waves (96) qui lui vaut la Palme d’Or transgresse toutes ces règles qu’il vient

d’instaurer. Et c’est Vinterberg, avec Festen (98), qui offre le chef-d’oeuvre dogmatique, par la bande de l’humour.

Depuis cette époque, von Trier fait le bonheur des critiques et de la presse pipole en martyrisant et jetant ses actrices, tenant des propos douteux à tout bout de champ, en apposant de plus en plus nettement sa patte mégalomane sur ses films : femmes manipulées, broyées, tuées, violées, recherche de l’assentiment / complicité du spectateur, jubilation de la cruauté, fausse pruderie et fausse morale. Tout ça est d’autant moins ragoûtant que le second degré a presque totalement disparu, et ne revient que comme vague excuse, comme pour écarter les responsabilités et se dédouaner de ce qui est montré.

Lars von Trier paraît être passé de la violence du contrôle formel de ses premiers films (Prix de la mise en scène à Cannes en 84), à la cruauté grotesquement explicite de Antichrist (2008). En cela, sa carrière rend visible le fait que son travail, comme celui des plus grands cinéastes contemporains, repose sur la pulsion de contrôle, de contrainte, de violence faite aux autres.

L’abstraction fantastique des derniers Cronenberg, la froideur monocorde d’Haneke, la précision bordélique de Park Chan Wook, la maniaquerie abstraite de Lynch ou le style pomo-potache de Tarantino semblent autant de variations autour de ce thème, autant de façon personnelle de canaliser les contraintes propres au médium cinématographique.

L’abstraction fantastique des derniers Cronenberg, la froideur monocorde d’Haneke, la précision bordélique de Park Chan Wook, la maniaquerie abstraite de Lynch ou le style pomo-potache de Tarantino semblent autant de variations autour de ce thème, autant de façon personnelle de canaliser les contraintes propres au médium cinématographique.

Ils travaillent à faire comprendre qu’en matière de narration, le cinéma est la forme la plus accaparante, la plus unidirectionnelle et la plus autoritaire. Au spectateur n’est donné ni le contrôle du temps, ni la marge de manoeuvre de la re-création. La narration visuelle et sonore est hypnotique, rétive à l’interprétation immédiate, son premier mode de fonctionnement est le ressenti. La logique du cinéma est comparable à celle du rêve ou du cauchemar, mais un songe conçu par la psyché d’un étranger.

Et elle passe, nous le savons malgré les making of « tous copains » inventés par les dévédés hollywoodiens, par la transmission d’une vision artistique d’un auteur-cinéaste au travers du corps des centaines de membres de son équipe, puis des milliers de spectateurs. L’admiration votive et quasi universelle pour l’oeuvre de Kubrick est aussi la reconnaissance du caractère totalitaire de cette façon de faire du cinéma. En ce sens, l’oeuvre de Lars von Trier semble plus lisible, plus explicite que celle de beaucoup d’autres. Ici la manipulation est tangible, le malaise sensible.

Et puis, et enfin, Five Obstructions donne largement à voir la résistance de JørgenLeth à cette vision dominante de l’audiovisuel. Leth est poète à ses heures. Ses films sont non narratifs, éclatés, ouverts. Dès qu’il le peut, il ouvre des fenêtres pour que le sens échappe. Des puits pour faire rentrer l’interprétation, l’analyse, tailler des espaces de jeu pour la pensée du spectateur. En essayant d’échapper à Lars, il montre en creux une façon alernative de faire du cinoche, de créer dans l’image, le son, plan et le montage, plutôt que dans le film-tout, son propos ou le récit qu’il prétend véhiculer.

Pour Lars von Trier, accepter de montrer ça, puis mettre son nom dessus, c’est peut-être ce qu’il a fait à ce jour de plus contradictoire et de plus intéressant.

Un film à voir.

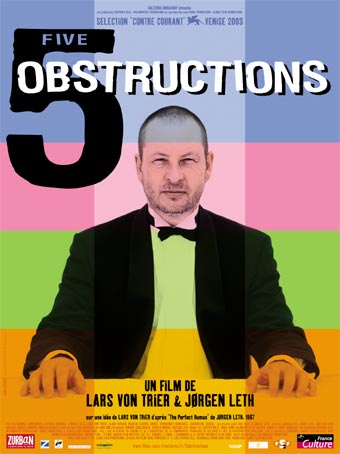

FIVE OBSTRUCTIONS est signé Lars von Trier & Jørgen Leth daté de 2003. Le DVD a été édité par Films Sans Frontières en 2005. La VO dano-hispano-franco-anglaise est sous-titrée en bon français de France. Les bonus contiennent quelques textes pas inintéressants, en particulier les notes de Leth qui le présentent sous un meilleur jour que lors de ses entrevue avec son bourreau et donne envie d’en voir un peu plus long.